从保护到赋能,《AI时代青少年自护宝典》套书正式出版

当AI换脸技术被用于冒充熟人进行诈骗,当AI“陪聊”软件不经意间收集孩子的隐私信息,当算法推送将孩子困在“信息茧房”……面对由新技术带来的新挑战,我们该如何保护AI时代的未成年人?

在9月25日至26日于北京举行的2025年未成年人网络保护国际研讨会上,“赋能式”保护成为破题关键。这一理念在9月26日召开的“未成年人网络保护的法治实践论坛”引发关注。该论坛由北京青少年法律援助与研究中心主办,中国网络社会组织联合会未成年人网络保护专业委员会协办。

中国少年儿童新闻出版总社(以下简称“中少总社”)党委常委、副总编辑蔺玉红在该论坛上分享了未成年人网络保护的创新实践,为赋能式保护理念提供了生动注解,中少总社出版的《AI时代青少年自护宝典》套书在当天正式亮相。

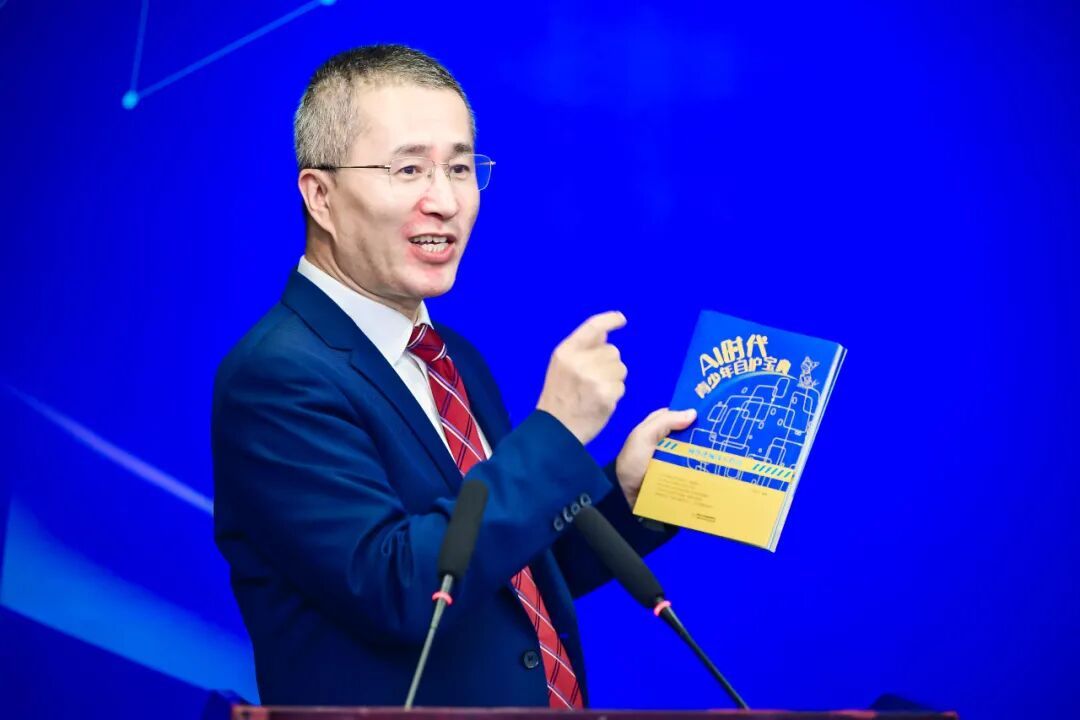

作者佟丽华向与会嘉宾介绍《AI时代青少年自护宝典》套书

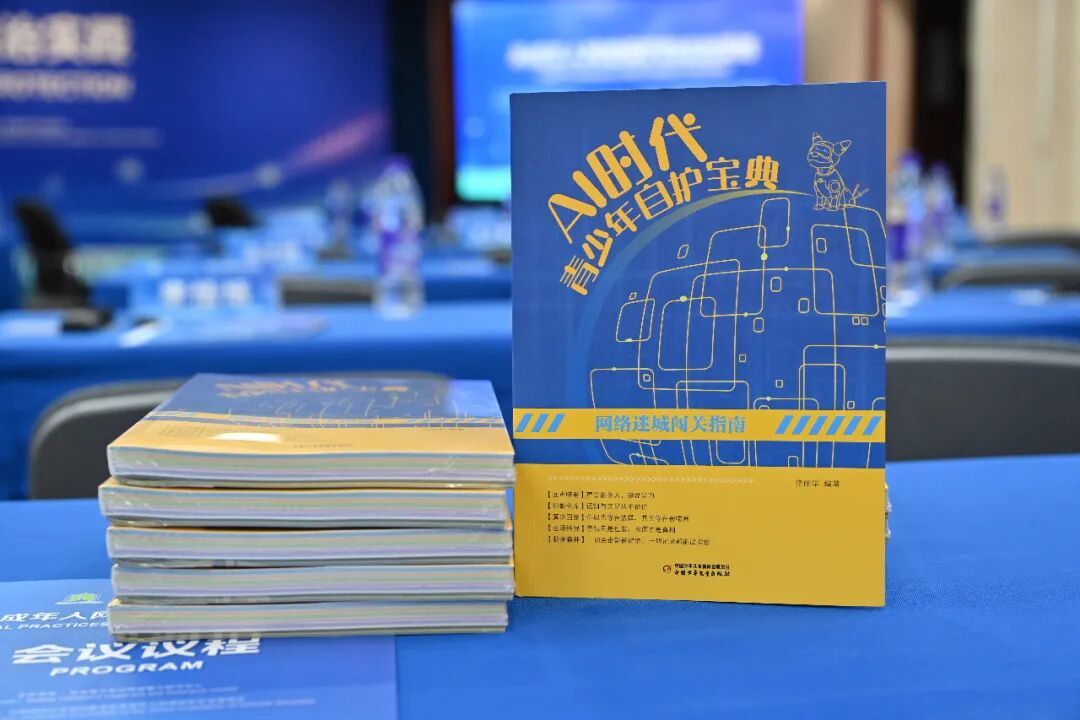

9月26日,《AI时代青少年自护宝典》套书由中国少年儿童新闻出版总社正式出版

共识:从“筑墙”转向“赋能”与会者表示,青少年需要的不是温室的庇护,而是在AI世界辨别方向、规避风险、健康成长的能力。因此,我们的普法教育必须进行一次深刻的范式转变:从单向度的知识灌输转变为双向的能力建构,让法律思维、AI素养成为青少年数字生存的“核心装备”。

作为对这一理念的实践回应,中少总社联合北京市青少年法律援助与研究中心佟丽华律师团队,策划出版了套书《AI时代青少年自护宝典》,分为面向孩子的《网络迷城闯关指南》和面向家长、老师的《家校手册》共2册。据悉,《网络迷城闯关指南》通过创设“网络迷城”的闯关情境,让青少年从“被保护者”转变为“破局者”,从而更深刻地理解风险所在与规避之道。

创新:用参与式学习重构普法逻辑

《AI时代青少年自护宝典:网络迷城闯关指南》

“普法教育要真正入脑入心,就必须采用贴近Z世代认知习惯的形式。”本书作者佟丽华在接受采访时提到,以密室闯关、解锁谜题的叙事框架重构普法逻辑对自己而言是一大挑战。在编写谜题时,他会选择有普遍性的真实案例作为改编素材,让谜题涉及网络暴力、电信网络诈骗、网络沉迷、隔空猥亵、信息安全等五大青少年高发、易发的风险领域,覆盖青少年生活中可能遇到的大多数风险场景。

《网络迷城闯关指南》中的每道谜题后都有“法律密钥”做知识点解析,“新知补给”做拓展阅读,“副本挑战”供读者举一反三,通过层层递进的引导,让青少年习得解决问题的思维框架,成为自身安全的“责任人”、AI应用的“思辨者”、网络空间的“小卫士”。

合力:共建数字保护新生态

《AI时代青少年自护宝典:家校手册》

嘉宾们在演讲时特别强调了协同共育的重要性。《家校手册》正是搭建家校沟通桥梁、邀请更多力量共同参与AI时代未成年人网络保护的一次尝试。与会者呼吁政府、学校、家庭、社会组织和企业形成合力,构建跨领域、跨国界的未成年人数字保护新生态。

在这一新生态中,未成年人是不可或缺的力量。为此,中少总社及其旗下中国少年报、未来网、中国少年儿童杂志等发起“未来守护者”行动,邀请青少年用创意表达对AI的思考,并向他们征集“关于AI,你最想问谁什么问题”,同时,呼吁更多领域、更多力量参与到行动中来,回应青少年的奇思妙问,为孩子们创造一个更安全、更智慧、更值得期待的数字化未来。

部分与会嘉宾与青少年代表合影